龚先生

近日,在全社会关注中高考录取结果放榜之时,“高中录取通知书中夹带广告单”事件引发热议。

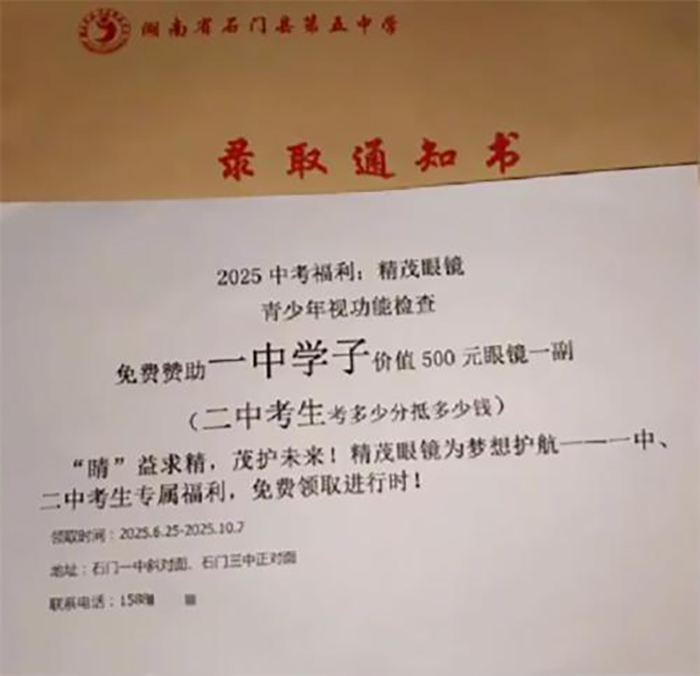

湖南省石门县有家庭拆开高中录取通知书发现,夹带了某眼镜店的广告宣传单,事情不大,却不免让人错愕。对此,石门县教育局发布情况通报称,学校在发放录取通知书时,一并发了该优惠宣传单,此宣传单系额外附送,不在密封的录取通知书之内。目前已约谈该校负责同志,并将依纪依规进行处理。

当地的及时处理值得点赞,但这一事件还是被网友狠狠吐槽了一波。“这事儿要不管,今年敢夹带眼镜店的宣传单,明年就敢塞入别的宣传单”“就算没封在信封里,这也是教育场合的‘强行商业植入’”......

图源:九派新闻、风芒新闻

录取通知书的核心价值在于它是学生寒窗苦读的“成果证书”,也是来自学校的“见面礼”,既承载着家庭和个人的梦想与希望,同时是学生与学校紧密联结的开始,具有特殊的意义。近年来,不少高校、中学都在录取通知书上精心设计,以期向学生传递办学理念和精神,录取通知书也越来越多地承载着“第一课”的意义。无论对家庭还是对学生,录取通知书都是纯洁的、庄重的。

商家追求目标受众精准,广告效益最大化,这本无可厚非。但在自己的店门口或商业平台打广告,和将广告单塞入录取通知书发放流程中,这二者的性质完全不同。前者是商家的自主商业行为,后者多少有学校为商家“背书”的意思,将商业目标精准瞄准了学生家庭。

对于教育领域的商业宣传,法律早已划出明确“禁区”。《中华人民共和国广告法》第三十九条规定,不得在中小学校、幼儿园内开展广告活动,不得利用中小学生和幼儿的教材、教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或者变相发布广告,但公益广告除外。教育部也三令五申,严禁高校、邮政企业在录取通知书邮件内夹寄、夹带与新生报到无关的商业广告等宣传材料。针对中考录取,各地教育部门也有类似规范。

可以看出,在教育领域,法律法规设定的“商业禁区”是很严格的,不管是否在录取通知书内,在“变相发布广告”这一问题上,不存在任何“打擦边球”的空间。

近年来,商业活动或商业广告蔓延至中小学乃至幼儿园已不是新鲜事,表面看是商家无孔不入的营销策略,深层原因则是学校创收边界如何界定的问题。有些基层学校面临经费紧张问题,也有学校搞建设需要开源,林林总总,在经费缺口和“创收思维”的驱使下,制度的牢笼又没有扎紧,对某些商业合作“校门常打开”就不足为怪。

网友关注录取通知书夹带广告单,并非小题大做——如果连录取通知书都能成为广告载体,那么校服、文具、食堂是否也可能成为下一个“创收渠道”?如此一来,家校共育的底层信任和教育纯粹性受损,责任谁负?重构信任又谈何容易。

要杜绝录取通知书掉出下一份广告,在教育场景明确“商业禁区”的边界,还需要一揽子制度保障。比如,建立教育场景商业准入负面清单,健全监督举报机制,在“禁”之外,还要加大基础教育投入,从根本上消除学校的经费缺口和焦虑等。

打开录取通知书,是承载梦想与希望的时刻,是神圣的,别再掉出一张广告单。

科元网提示:文章来自网络,不代表本站观点。